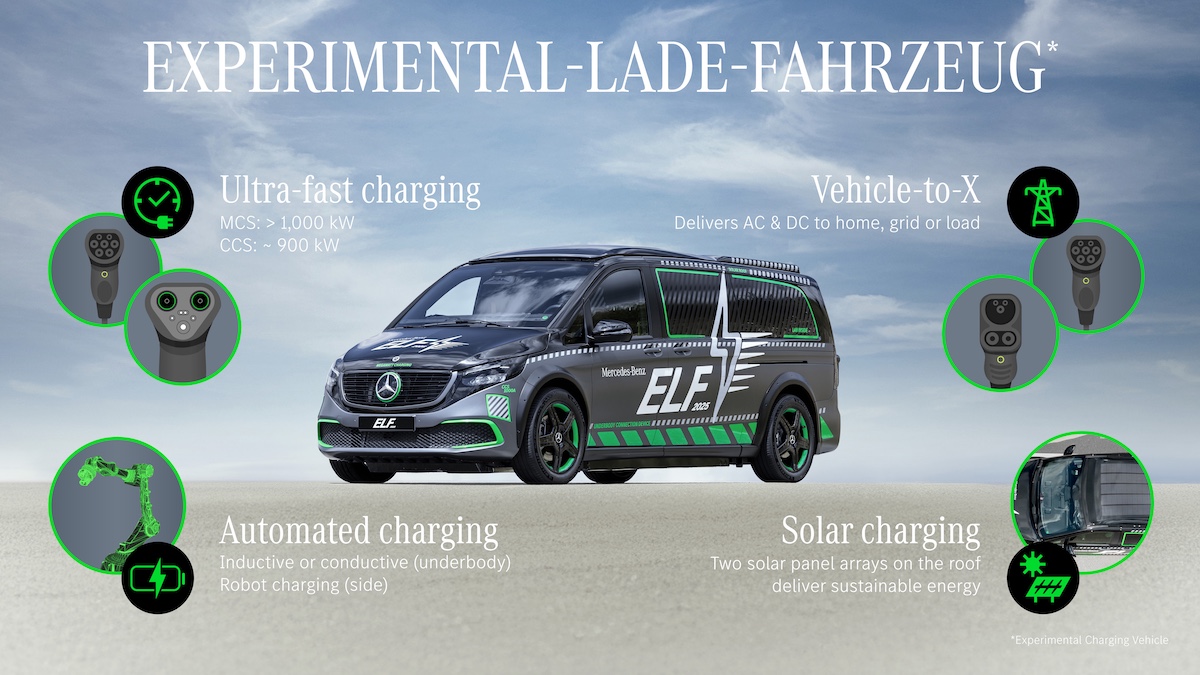

首先,最受到消費者關注的快速充電能力,仍是電動車日常使用便利性的關鍵。ELF採用兩種不同的快充系統:一是針對重型運輸而生的MCS (Megawatt Charging System),另一是現行乘用車標準的CCS (Combined Charging System)。

MCS系統能達到兆瓦級充電功率,主要用於研究電池與電子元件在高熱、高壓條件下的極限表現,相關成果將反饋於長途與商用電動車開發。而CCS系統則針對乘用車應用進行實際測試,ELF的CCS充電功率可達900 kW,代表10分鐘內即可補充100 kWh電量。這項成果讓日常快充時間接近傳統加油體驗。ELF的研究成果亦直接應用於CONCEPT AMG GT XX技術計畫,該車能在五分鐘內充入足夠行駛約400公里的電量,峰值充電功率突破1,000 kW。

第二是雙向充電(Bidirectional Charging),讓電動車能夠充電,還能反向輸出電能至家庭(V2H)、電網(V2G)或設備(V2L)。換句話說,車輛不再只是用電的終點,而是可隨時調度的能量儲存裝置。從實際效益來看,一輛配備70~100 kWh電池的電動車,可在停電時為一般家庭提供2至4天電力。同時結合光伏設備,還能將白天多餘的太陽能儲存在車上夜間使用,對於歐洲使用者來說,每年平均節省約500歐元(約合新台幣17,684元)的能源成本,相當於10,000公里的免費行駛里程。

第三是「虛擬能源帳戶」的概念讓車主可將自家太陽能產生的電力記錄為能量積分,並於日後在公共充電站兌換使用。這項構想的技術基礎,來自Mercedes-Benz自有的MB.CHARGE數位生態系,能整合車輛、雲端與能源流動資訊,實現跨場域的智慧電能管理。若相關法規能配合開放,例如對臨時儲能電力免除電網費用,未來電動車主將不僅是消費者,更能成為電力市場的主動參與者。

第四是感應式與導電式充電,ELF測試了多種免插頭的充電方式。感應式充電利用地面線圈與車輛間的磁共振原理,目前可達11kW的交流功率。這項技術對於車庫空間有限或安全性需求高的地區(例如部分亞洲與非洲市場)極具吸引力。而導電式底盤充電則透過地面接觸板與車底插座直接連結,同樣具備11kW功率。這種設計可由車輛自動對位後啟動充電,減少人工操作與磨耗風險,特別適合無障礙環境與共享車隊應用。兩者皆兼顧實用性與美觀性,為未來城市充電設施提供新思路。

第五是自動化充電,在充電功率不斷攀升,使充電線纜的重量與安全性成為挑戰的當下,Mercedes-Benz正同時研究機械手臂輔助的自動化充電系統,讓車輛能在無人干預下完成對接,提升精準度與安全性。此技術對於車隊營運、無人駕駛或高端市場都具有實質意義。

本次ELF充電實驗車的誕生,可說是傳統汽車品牌投入電動車研發多年後,已不再僅思考如何增加續航里程,而是期望能讓能源的產生、儲存、傳輸與使用形成正向循環,形塑下一世代電動車思維。