今年主視覺更緊扣「AI驅動智慧製造」,其中最大亮點就是機器人與數位孿生(Digital Twin)技術的深化應用。鴻海數位長史喆與ABB、NVIDIA一同分享利用 NVIDIA Omniverse建構智慧工廠的方式,意味著電動車製造正在邁向更自動化、更快速導入、更具彈性的工廠新模式。對電動車產業而言,這不只是一套工具,而是能大幅降低車款開發成本與縮短量產時間的關鍵能力。

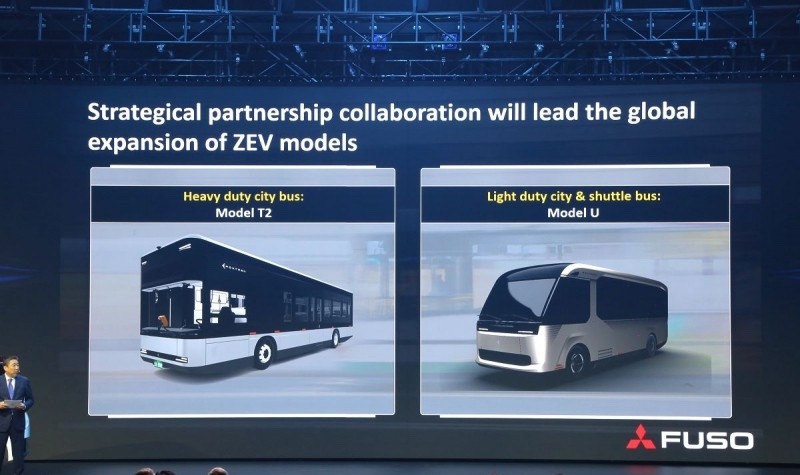

在電動車主舞台上,Fuso卡客車(MFTBC)會長高羅克人分享日本電動巴士市場發展,並強調透過鴻海CDMS(委託設計與製造服務)更加速新車型的開發效率。鴻海持續擴展CDMS生態圈,不再只是提供車架平台,而是以整合製造、軟體、電池、機電與客製化開發的完整模式,試圖重新定義電動車委外生產的產業標準。

智慧EV展區則呈現鴻海垂直整合造車策略,從電池、電機、電控到整車平台一應俱全。可見到Model C北美版與試乘體驗區,另有TEEMA、MIH、SHARP 等獨立展區,也呈現鴻海希望打造成EV供應鏈開放生態系的企圖心。

在車款方面,鴻海旗下鴻華先進一次推出 Model D、Model U、Model T的優化版本。Model D在與Pininfarina合作開發後,以LMUV (Lifestyle MPV+SUV)定位,進一步提升成熟度與內裝科技體驗。搭載27吋中控螢幕與全新UI系統,也展示鴻海在車載軟體方面的進展。

Model U則鎖定交通接駁、市郊服務與企業用車市場,具備高度彈性的座位與載運空間設計,反映鴻海瞄準中小型巴士商用化的市場機會。已投入營運的Model T也推出次代版本,採用自研電池與電機,加上鋁結構車體大幅提升續航與效率,代表鴻海電巴真正邁向全面自主化。

除了三大主力車型,鴻海今年也展示多款Model B的量產版本,正式宣告該車已完成量產前置作業,並提供不同驅動形式、內裝配色與外觀組合,目標明確瞄準全球都會型EV市場。

在首日壓軸亮相的Model A以“Being White”造型哲學打造,強調簡約純粹與多場景適應能力,採B級距MPV可從2到7座延伸,是出租車、家用MPV、商務接送與物流車皆能適用的高度模組化設計。其Smart Battery Management、Smart Thermal Management、Smart Translate等AI技術,更凸顯鴻海欲打造「可負擔的智慧電動車」的策略方向。

電池技術領域方面,鴻海宣布高雄和發電池中心正式進入量產,230Ah電芯可達3500次循環,代表乘用車約可提供8年壽命;專為儲能系統打造的345Ah電芯則可達10,000次,象徵台灣本地化電池量產實力逐漸成熟。鈉離子電池的首次公開展示,更是電池產業的一大訊號,其不含受法規限制材料、在零下40度仍能保持85%電量,適合寒冷地區應用,有望成為低成本EV與儲能市場的重要解方。

值得注意的是,鴻海也展示能量密度高達420 Wh/kg的鋰金屬電池,遠高於現行市售300 Wh/kg車用電池,使電動車在續航、重量與雙向供電等應用取得巨大升級空間。此外,專為商用車打造的ET35電池包已正式搭載於實車,展現鴻海向重型商用電動化深耕的戰略決心。

整體而言,2025鴻海科技日不僅是產品發表會,更是一場展現鴻海在EV、AI、電池與智慧製造全鏈路能力的整體檢視。今年以更成熟的產品線、更完整的供應鏈整合、更國際化的合作陣容,展現其欲成為全球EV產業幕後巨人的企圖。從CDMS服務模式的拓展,到AI Factory與電池技術的突破,鴻海正逐步奠定從製造到技術、從硬體到軟體的全方位EV生態系,也讓人更加期待其在全球電動車市場的下一步布局。