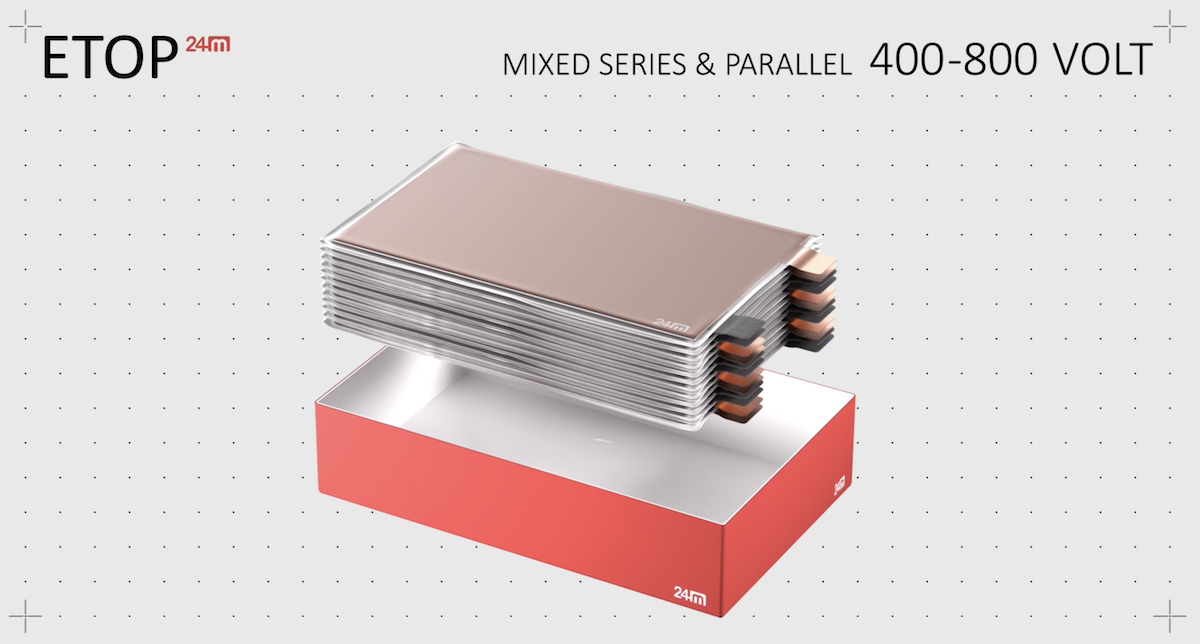

目前市售電動車電池大多採用「層層堆疊」的結構。首先製造出獨立的小型電池單元,每個都有獨立外殼與保護材料;再將這些單元組合成模組;最後堆疊為電池包。這種方式雖然安全且成熟,但效率低下。據24M統計,傳統電池包中只有30%至60%的體積真正用於儲能,其餘則是包裝本身。即便近年興起的“Cell-to-Pack”架構已改善部分空間浪費,但仍未能徹底解決問題。

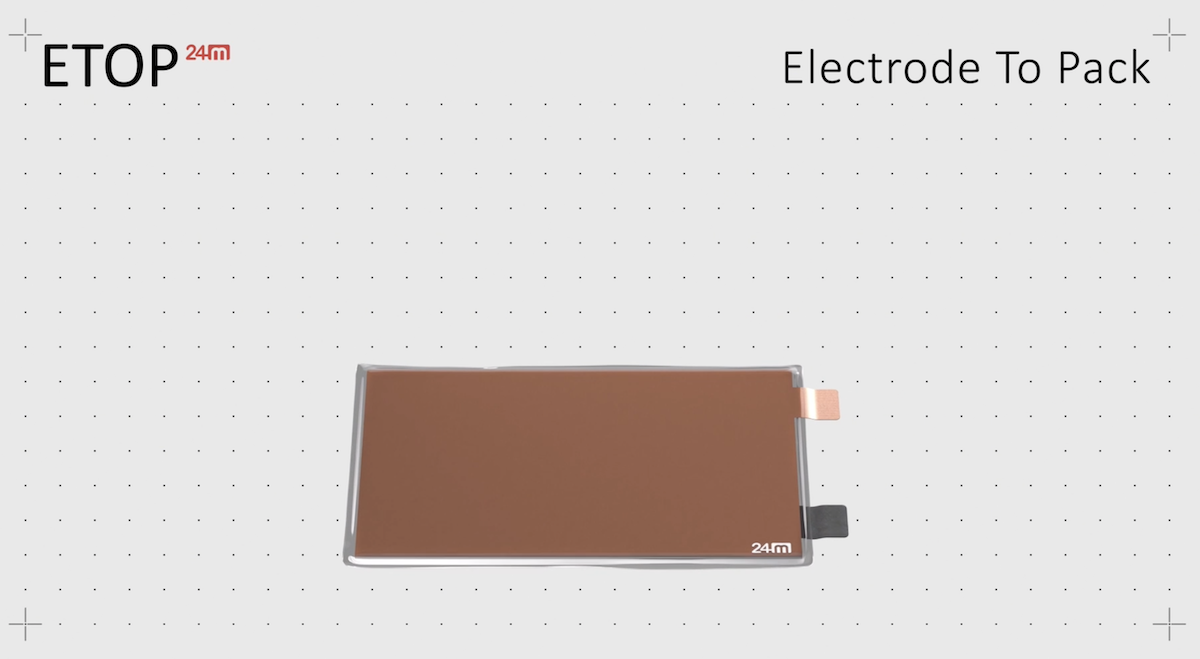

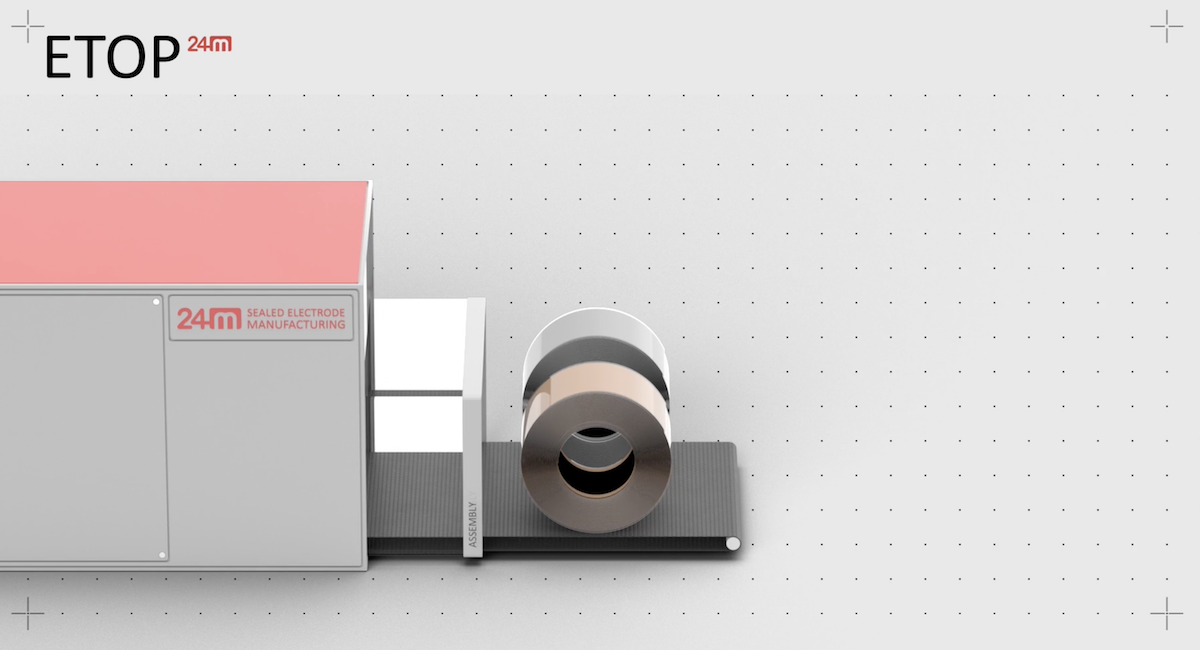

24M的ETOP核心在於取消多層外殼與模組結構。電極材料直接以薄膜封裝,再堆疊進入電池包中,不需額外的金屬外殼與模組框架。如此一來,能量利用率可提升至80%,比傳統架構更高,意味著同體積下可存更多能量,進而帶來更高能量密度,實現更長續航,或更小、更便宜的電池包。

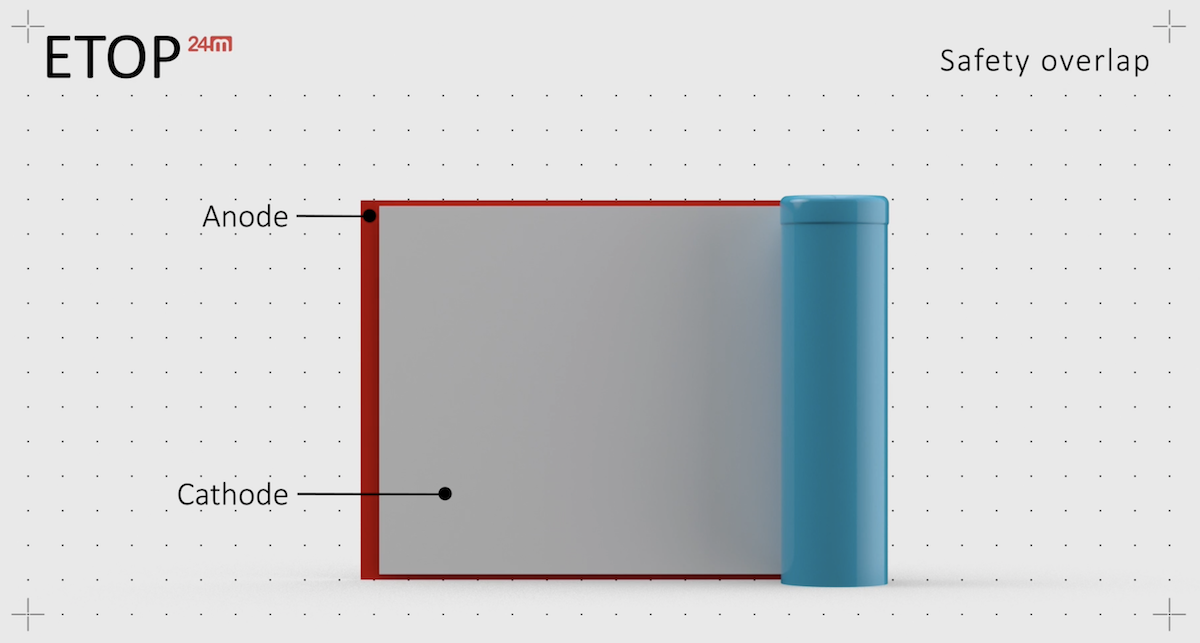

所謂的“SemiSolid”並非指電池形態,而是製程技術。這項製程免用黏結劑與乾燥劑,改以「半固態」膠泥狀電極,能塞入更多活性材料。同時,24M也開發出專利電解液“Eternalyte”,具高離子導電率,可對應多種正極化學體系。該公司宣稱可實現4分鐘內補充200英里(約322公里)續航,並能在零下40度環境下維持性能。至於Impervio隔膜,則以三層結構設計,可抑制金屬枝晶生成,降低短路與起火風險。

若24M的技術如宣稱般有效,對電動車的潛在意義將相當巨大。現有75kWh電池包的容量可突破100kWh,等於續航里程直接提升33%至50%。同時,車廠也可改採LFP(磷酸鐵鋰)等更安全、更便宜的化學體系,卻依舊維持當前續航水準。除此之外,電極薄膜可裁切成不同形狀,能利用車體內部零碎空間,進一步提升乘坐與行李空間。對製造廠而言,製程也將更簡化,減少高精度工序,提升良率與一致性。

這項技術的應用不僅限於電動車。電動飛機或無人機也可利用更多空間裝填更多能量材料,油電混合動力車也能更容易調整成48V系統。而若能實現800V快充,對高速充電網路將是一次重大推進,進一步縮短消費者的補能焦慮。

然而,這一切仍停留在實驗室數據階段,缺乏第三方專家驗證,規模化量產的難度仍未明朗,耐久性與安全性的長期數據也不足。電池產業從技術突破到商業化往往需數年甚至十年以上,24M是否真能走到終點,仍待觀察。

總結來看,24M的ETOP與SemiSolid技術,若能兌現承諾,將同時解決電動車產業的三大痛點:續航、充電速度與成本。對消費者而言,這代表著電動車有機會變得更便宜、更耐用、且充電更快;對產業而言,則可能掀起新一輪設計與供應鏈變革。