此轉型背後的關鍵推力,來自中國大陸工業和資訊化部(MIIT)的政策導向。據報導,該部門不僅定期要求車廠自我評估國產晶片使用比率,還將2027年全面採用國產晶片作為最新的政策目標,顯著提前了原定的推進時程。雖然該目標尚非強制性規範,但已成為評估企業對國家戰略支援程度的重要參考。

在實務推動層面,吉利與廣汽集團等車廠,已與中芯國際與粵芯半導體等晶圓代工企業建立緊密合作,協助國產晶片在汽車產業中的驗證與導入。同時,部分車廠也表明,只要本土晶片可用,即將其列為首選,顯示產業端對政策導向的積極回應。

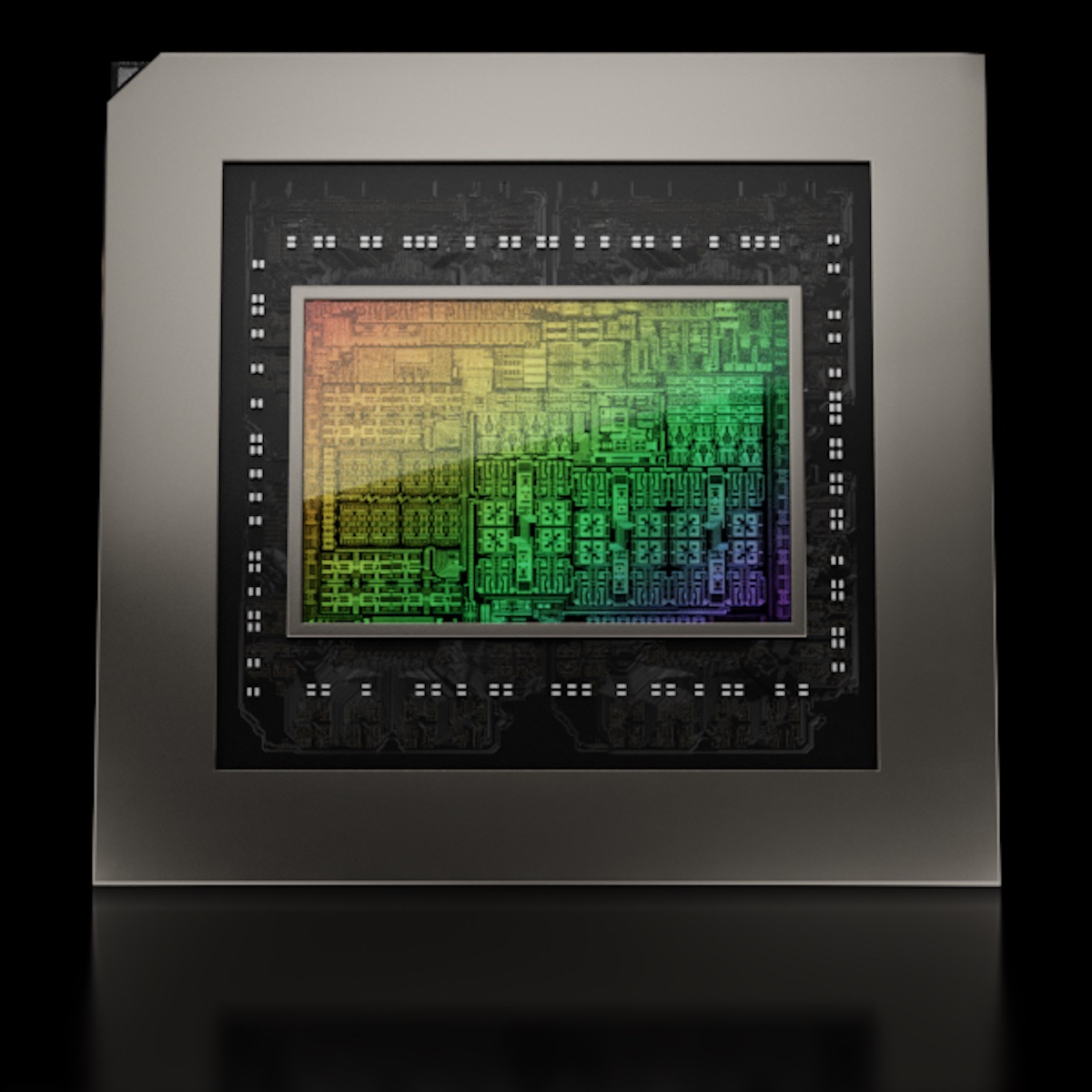

儘管如此,技術門檻仍是一大挑戰。現階段,中國大陸車用高階晶片多倚賴美國供應商,如Nvidia的AI晶片與Qualcomm的智慧座艙方案,尤其在自駕與智慧化系統方面,仍難以完全擺脫對外依賴。若中美科技摩擦進一步升溫,中國大陸車廠可能將面臨關鍵元件斷供的風險。

為此,包括意法半導體(STMicroelectronics)、恩智浦(NXP)與英飛凌(Infineon)等歐系晶片大廠,正積極與中國大陸晶圓代工廠協作,以實現在地化生產。英飛凌執行長Hanebeck甚至表示,客戶已要求在中國大陸境內實現供應鏈落地,以降低地緣政治風險。

值得注意的是,中國大陸汽車晶片驗證流程正在發生結構性變化。過往車規晶片需經歷長達五年的嚴格測試流程,如今部分中國大陸車廠開始採用較具彈性策略,針對資訊娛樂等非關鍵系統引入消費級晶片,將驗證期壓縮至六至九個月,加速量產進程。這種模式雖提升導入效率,但也引發產業對於品質穩定性的疑慮。

產業鏈的國產替代行動亦向上游材料延伸。有顯示器廠商指出,不僅驅動IC需改用中國大陸晶片,連同由美國企業主導的光學膜材,也在客戶要求下加速轉向本地供應。此舉顯示中國大陸車廠正全面推進供應鏈本地化,涵蓋硬體至材料的各個層面。

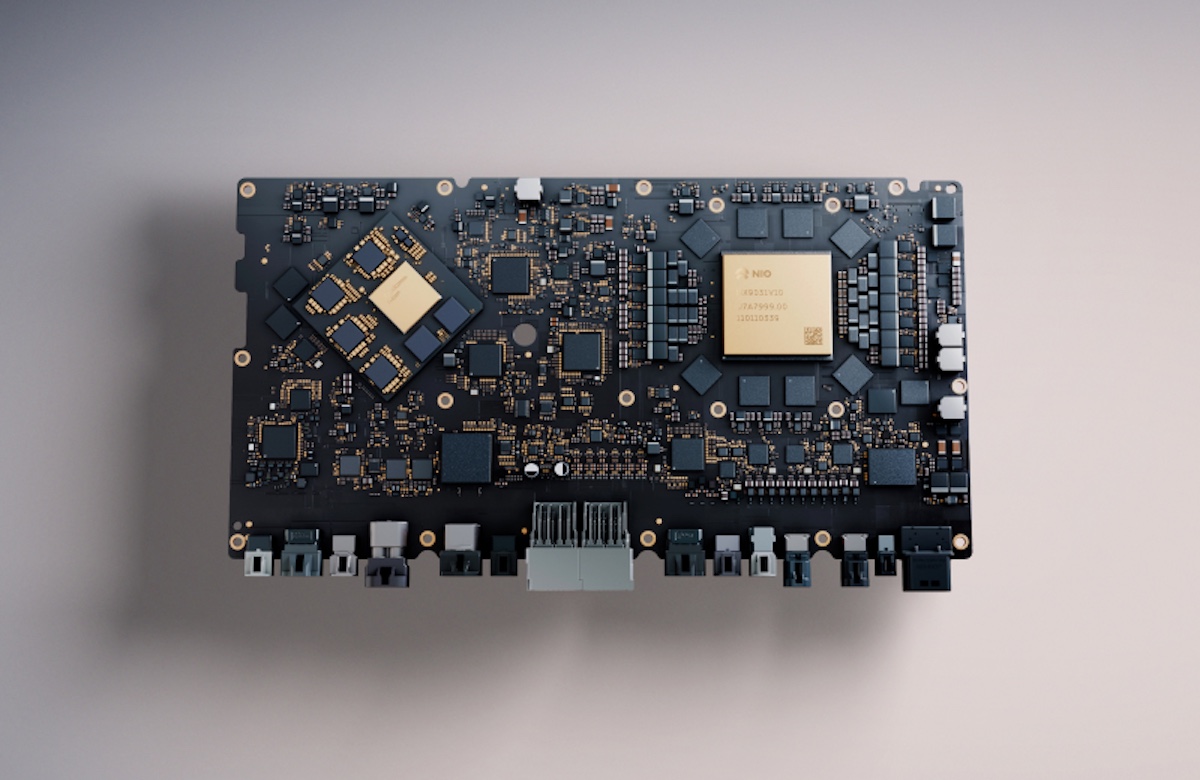

在技術層面,汽車晶片多數屬於成熟製程,如微控制器(MCU)、類比IC與感測器等。這些晶片主要控制燈具、車窗、溫度、安全系統等功能。隨著電動車與智慧化應用普及,車用晶片數量持續上升,涵蓋計算、動力、攝影、顯示、電池與能量管理等多種用途,而這些大多可透過較成熟的製程技術生產,為中國本地化創造技術與成本上的突破口。

根據TechInsights分析師Brian Matas指出,中國積極擴展成熟製程技術,使部分晶片產品面臨價格壓力。尤其是類比晶片與MCU市場,在過去數年成長疲弱的情況下,中國大陸的價格競爭進一步拉低其利潤空間。但整體而言,2025年中國大陸本地IC產量僅能滿足約17.5%總市場需求,距完全自足尚有顯著距離。

據SEMI國際半導體產業協會預測,至2027年時,中國大陸成熟製程晶片產能將占全球總產能約40%,遠高於2023年的31%;而美國同期則僅約5%。這顯示中國大陸雖非高階晶片的主導者,但在車用晶片領域的主場優勢與政策推力,正在迅速發酵。

整體來看,中國大陸汽車晶片自主化正進入加速階段。在政策驅動、市場壓力與國際局勢交織之下,這場轉型不僅影響本地車廠的技術佈局,也很可能重塑全球汽車電子產業的版圖。預計中國大陸未來將在自動駕駛、智慧座艙等高階應用領域不斷突破關鍵瓶頸,積極達成實質的晶片自主。