早在1966年時,美國通用汽車便曾基於Chevrolet Corvair來推出一款名為Electrovair II的實驗性電動車,搭載當時最先進的銀鋅電池與航太級電子技術,其加速性能幾乎可與110hp最大馬力的汽油版Corvairㄋ匹敵,更擁有無噪音、無震動的優勢。然而,它的致命缺點是續航力不足與充電時間過長:滿電續航里程僅有40至80英里(約64.37~128.75公里),且需耗費近6小時充電。這也使得這場看似前衛的嘗試,在實用性面前敗下陣來。即便如此,Electrovair II依然為當時的汽車業帶來重要啟示——電動車的性能潛力一旦被釋放,將足以挑戰燃油車的主導地位。

然而,汽車產業發展至今,內燃機依然穩坐市場主流位置,並不如部分人士的預測般快速消退。事實上,許多車廠正重新投資於燃油技術,尋求在當前市場中兼顧性能與環保的平衡點。Toyota當代的Dynamic Force系列引擎,熱效率高達41%,遠高於一般內燃機平均的30%。相較之下,雖然電動車在能源使用上擁有超過70% 的熱效率,但仍需面對電池成本高、充電基礎建設不足與原料供應不穩等問題。Porsche和Mercedes-Benz也都宣布將繼續開發燃油引擎,甚至推出可望取代現行汽油Macan的新世代燃油SUV。這些策略都顯示,內燃機不僅未被淘汰,反而正在技術革新中再次成為焦點。

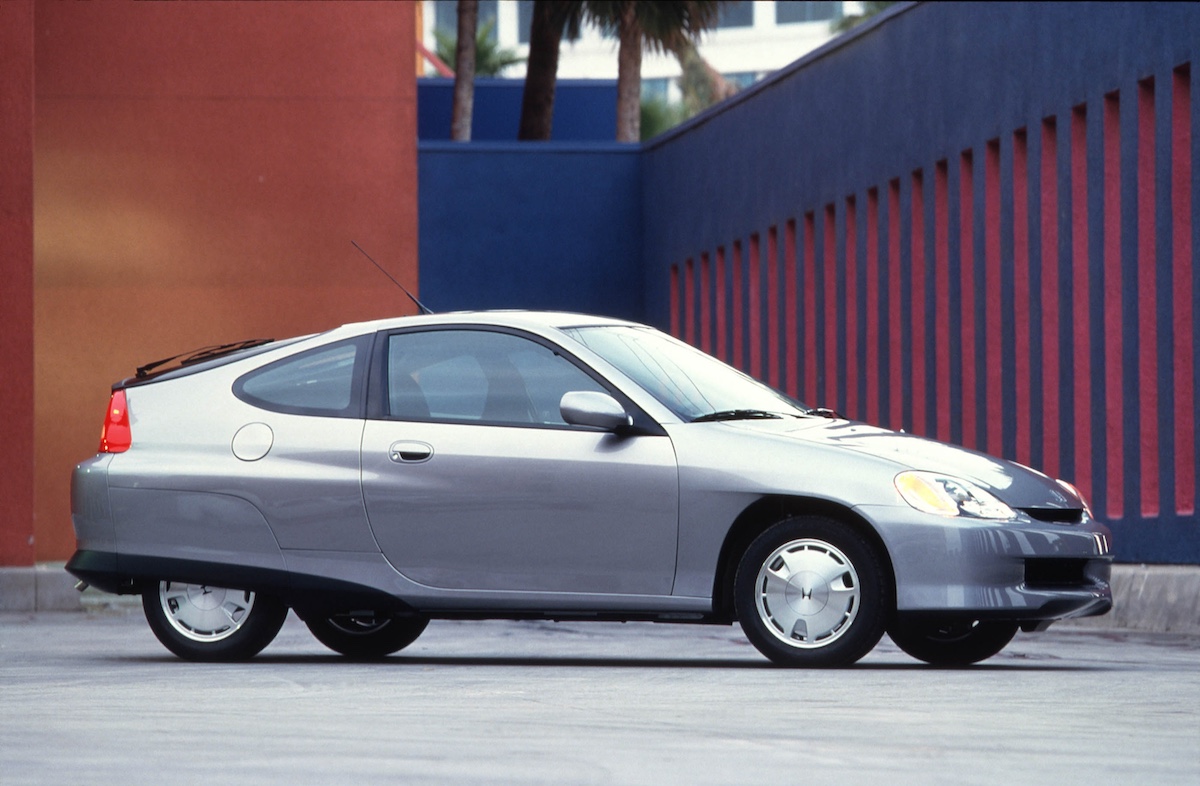

而電動與內燃動力系統的混合,也逐漸成為主流思維。將內燃機與電動驅動系統結合,可說是目前最具成本效益的升級方式。混合動力系統可讓引擎只在效率最好的區段運作,進而降低耗油量與碳排放。這種設計哲學早在 1990年代末期的Toyota Prius與Honda Insight上便已實現,透過電力輔助啟動、汽油引擎負責續航,成為現代混合動力技術的雛形。

如今,混合技術不但獲得重視,並演化出增程式架構。如Ram即將推出搭載增程技術的皮卡Ramcharger,Nissan的e-Power系統也即將於2026年導入美國市場,其熱效率預計高達50%。Ford、Mazda、Subaru 也相繼展開針對混合動力而設計的新世代引擎研發,而Mercedes-AMG則致力打造一款高度電氣化的 V8 引擎,進一步推動傳統動力與電能的融合。

儘管燃油動力持續進化,電動車依然是未來趨勢的重要推手。目前電動車主要採用鋰離子電池,普遍續航里程達到400公里之譜,也支援在外DC快速充電,也可於夜間在家裡進行AC慢速充電,使用體驗已漸趨成熟。

未來的電池技術也正在加速演進。鈉離子電池因材料豐富且成本低廉而備受期待,但目前仍受限於能量密度與壽命問題。而被視為終極解方的固態電池則有望在2030年前後落地量產,其優勢在於充電速度更快、能量密度更高且安全性更佳,但高昂的製造成本仍是一大門檻。中國大陸車廠比亞迪今年3月推出的閃充技術,可在短短五分鐘內補充高達約400公里的電量,讓電動車補能速度首次與燃油車加油相提並論。

整體而言,汽車能源的轉型並不是一場簡單的勝負之爭。電動車雖然快速崛起,但內燃機的技術創新與混合動力的彈性架構,讓未來市場呈現出更多元與並存的可能。真正的轉型關鍵,或許並不是某一種動力形式的勝出,而是追求在效能、成本、續航與永續之間取得最佳平衡。